An der Fakultät Maschinenbau der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) gibt es ein Lehrprojekt zur Entwicklung eines Agrarroboters, der Beikraut aushacken soll. Dabei soll im Rahmen von Projekt und Abschlussarbeiten ein Funktionsmuster aufgebaut und erprobt werden.

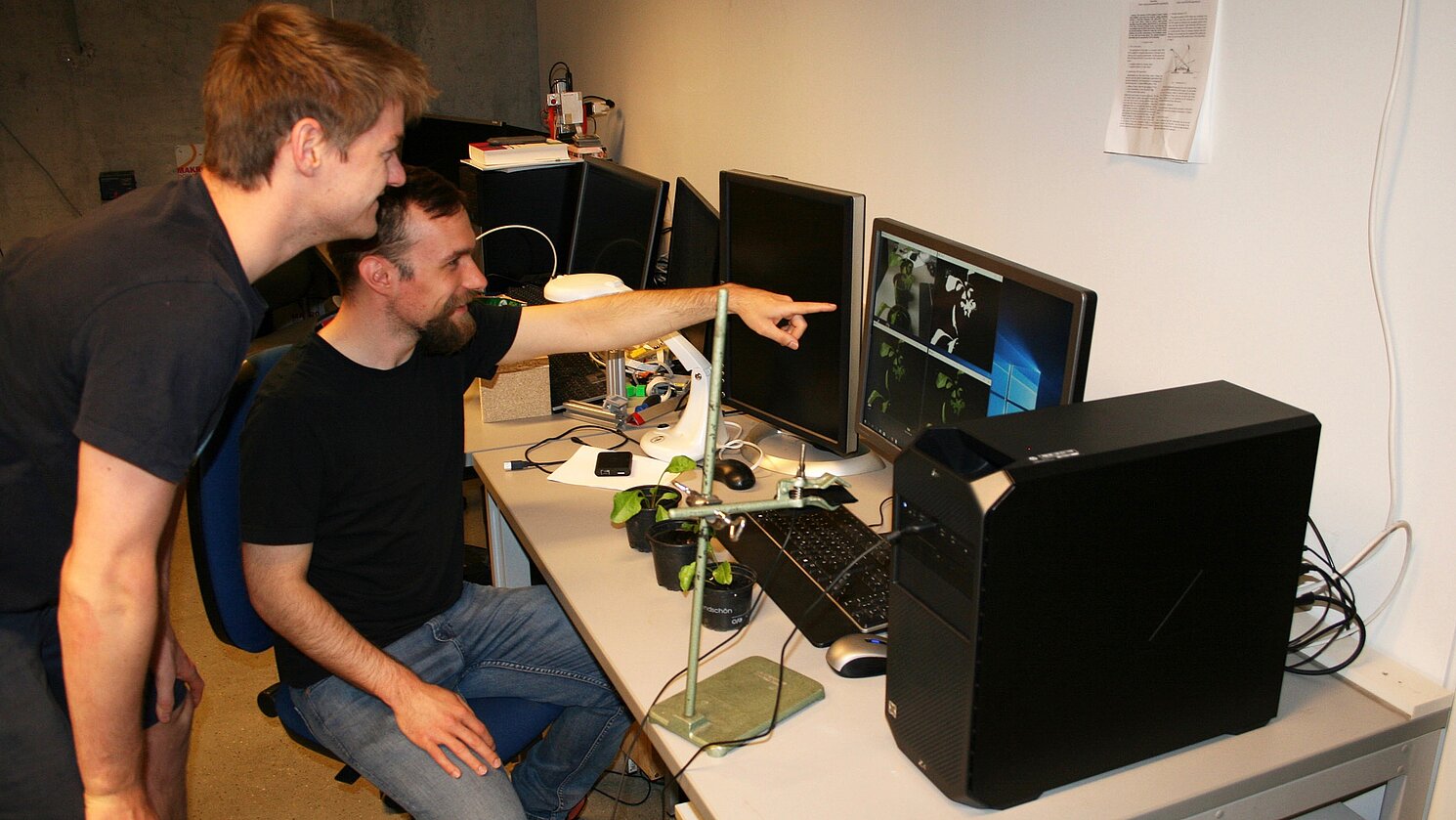

Ein Roboterfahrzeug wird per GPS über ein Feld geschickt, ein Raspberry Pi zeichnet Bilder auf und erkennt mittels künstlicher Intelligenz (KI), ob es sich um eine Nutzpflanze oder ein Beikraut handelt. In letzterem Fall soll die Pflanze ausgehackt werden. Die Idee ist es, ein Low-Cost-System aufzubauen, an dem aktuelle Fragestellungen aus Themenfeldern wie KI, GPS und Co behandelt werden können.

Es geht nicht um die Grenze des Machbaren

Es gibt viele von Forschungseinrichtungen entwickelte Lösungen, die komplex, teuer und für den Praxiseinsatz in der biologischen Landwirtschaft ungeeignet sind. Jedes Jahr gibt es Wettbewerbe, in denen Teams von Forschungseinrichtungen mit Agrarrobotern gegeneinander antreten und Aufgaben lösen, ähnlich wie in der LEGO League. Diese Geräte sollen aber die Grenze des Machbaren zeigen und sind nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt.

Wenn das Gerät nicht zum Feld passt

Es gibt kommerziell verfügbare, kameragesteuerte Hackmaschinen. Was ist da also noch zu tun? – Die biologische Landwirtschaft in Deutschland besteht zum großen Teil aus Familienbetrieben, die kleingliedrige Flächen bewirtschaften. Die am Markt verfügbaren Hackmaschinen mit Kameraunterstützung liegen im Preisniveau über 50.000 Euro. Diese Maschinen sind viele Tonnen schwer und erfordern noch schwerere Traktoren.

Da passt weder die Maschinengröße zur Betriebsgröße noch der Preis zum Budget. Selbst Maschinengemeinschaften helfen da wenig, weil Maschinen mit sechs Meter Arbeitsbreite auf Schläge optimiert sind, die groß, viereckig, eben und homogen sind. Schlecht funktioniert das auf Feldern, die klein sind, in Hanglagen liegen, inhomogen in der Bodenfeuchte sind oder einen ungünstigen Faktor im Zuschnitt haben. Etwa wenn sie dreieckig oder kurvig entlang eines Bachlaufs sind.

Frage nach der Konkurrenz

Daran knüpft sich eine weitere Frage an: Steht das Projekt dann nicht in Konkurrenz zu kommerziellen Firmen, die so etwas vermarkten wollen? – Die Entwicklung eines Agrarroboters ist sehr kostenintensiv und langwierig. Da Landtechnikfirmen oft wenig Know-how in Elektronik und Programmierung haben und Robotikfirmen nicht wissen, was auf dem Acker passieren kann, gibt es nicht viele Unternehmen, die sich darauf einlassen. Ein derartiges Produkt, das praxistauglich ist, wäre sehr teuer in der Entwicklung.

Auf der anderen Seite sind die potenziellen Kunden, die „kleinen“ Biobauern etwa, nicht in der Lage, viel zu bezahlen. Gegenzurechnen wäre die Alternative, wenn ein Landwirt eine Saisonarbeitskraft mit Mindestlohn beschäftigt. Da darf der Agrarroboter nicht viel kosten, muss aber viel leisten und darf nicht ausfallen.

Wie Innovationen entstehen

Müssen wir das wirklich auch bauen? Reicht es nicht, das zu simulieren? – In Deutschland entstand ein Großteil der Innovationen seit dem Zweiten Weltkrieg nicht durch Akademikerinnen und Akademiker, die dazu beauftragt wurden, etwas zu erfinden, sondern durch Menschen, die mit dem, was sie hatten, unzufrieden waren und es verbessern wollten. Auch heute entsteht Innovation nicht nur im Brainstorming eines Innovationsworkshops, sondern oft durch die experimentelle Beschäftigung mit dem Thema.

Jugendliche, die in urbanen Gebieten aufwachsen, haben kaum Raum zu „schrauben“. Maschinenbau-Studierende haben vielfach noch nie selbst einen Fahrradschlauch erneuert. Für diese Gruppe ist der Zugang zu einem „induktiven Innovationsprozess“ erschwert.

Wichtig: das Gesamtsystem verstehen können

Speziell bei komplexen mechatronischen Systemen funktioniert das, was „deduktiv“ – also am 3D-Modell entwickelt wurde, praktisch nicht zufriedenstellend. Bei der Inbetriebnahme solcher Systeme etwa im Sondermaschinenbau ist es wichtig, dass eine Ingenieurin oder ein Ingenieur erkennen kann, ob die Maschine nicht geht, weil eine Schraube zu fest angezogen ist, ob ein Kabel falsch eingeklemmt ist oder ob in der Software der Fehler liegt. Diese drei Fehlerquellen treten häufig bei Inbetriebnahmen auf, können aber nicht in einer Simulation erkannt werden. Es ist also immer wichtig, das Gesamtsystem zu verstehen.

Um eine systematische Inbetriebnahme den Studierenden nahebringen zu können, müssen wir Systeme haben, an denen wir üben können, und zwar nicht indem wir im „Reproduziermodus“ jede Woche den gleichen Fehler suchen, den man dann auch irgendwann durch eine Internetrecherche auf Examia findet, sondern indem man die jungen Menschen dazu bringt, systematisch das System zu analysieren und selbstständig die Fehlersuche in sinnvollen Teilschritten durchzuführen.

Zur Eignung von Raspberry und Arduino

Sind für diese Aufgaben Raspberry und Arduino überhaupt geeignet? – Die Computerplattformen Raspberry und Arduino haben eine weite Verbreitung. Im Internet gibt es sehr viele offengelegte Projekte und Foren. Damit wird speziell Studierenden des Maschinenbaus, denen etwa die Grundlagen der Mikrocontrollertechnik fehlen, der Zugang zu dieser Thematik erleichtert und ein autodidaktisches Vorgehen geübt.

Möglicherweise führt das zwar dann dazu, dass der Roboter erst zwei Minuten „nachdenken“ muss, bis er weiß, ob es sich um eine Nutzpflanze oder ein Beikraut handelt, aber der Lerneffekt bei den Studierenden ist der gleiche, und das bei geringeren Ausgaben und besserer Onlineunterstützung.