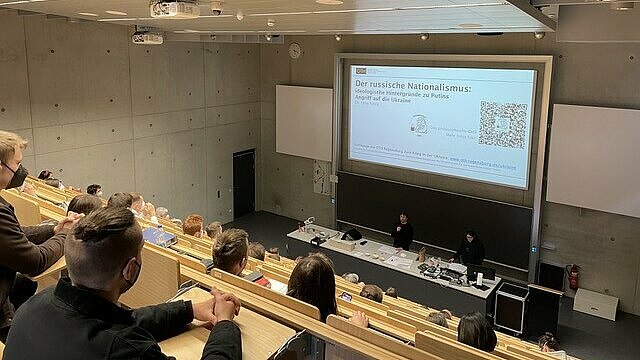

Welche ideologischen Hintergründe motivier(t)en Wladimir Putin dazu, einen Angriffskrieg auf die Ukraine zu initiieren? Und was hat dieses Thema mit dem Literaturnobelpreisträger Alexander Solschenizyn zu tun? Das waren zwei von vielen Fragen, welche in der ersten großen Veranstaltung des Philosophischen Cafés, einer neuen Veranstaltungsreihe der Fakultät Angewandte Natur- und Kulturwissenschaften, behandelt wurden. Referentin war Dr. Elisa Kriza. Die Vortragende hat nach einem Studium am Osteuropainstitut der Freien Universität Berlin an der Universität Aarhus in Vergleichender Literaturwissenschaft zu Alexander Solschenizyn promoviert. Zurzeit forscht und lehrt sie an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg zu politischer Literatur und Erinnerungskulturen.

Über Putins Gründe für den Einmarsch in die Ukraine

Aus Krizas Studien zur Person des Literaturnobelpreisträgers Alexander Solschenizyn geht hervor, dass der im Westen als einer der bedeutendsten Oppositionellen der Sowjetära bekannte Schriftsteller nationalistische, antisemitische und frauenfeindliche Tendenzen aufzeige. Laut Kriza würden genau diese Tendenzen heute in Russland, und eben auch von Putin, aufgegriffen. Ein Beispiel hierfür sei die Vision eines christlichen Großrusslands, die insbesondere von Mitgliedern der politischen Elite in Russland im Ukraine-Krieg gestützt werde.

Bevor Dr. Kriza auf die ideologischen Hintergründe einging, ordnete sie den Krieg in die russische Historie ein, zeigte zum Beispiel die kontinuierlichen historischen Gebietsveränderungen des Landes auf und gab einen Überblick über von Putin angeführte Gründe für den Einmarsch. Auch zeigte sie den Unterschied zwischen zwei Begriffen auf, die im Russischen für Nationalität verwendet werden. „Russkij“, deutsch „russisch“, bezeichnet die russische Kultur und die russische Sprache. „Rossiskij“ hingegen beziehe sich auf den offiziellen Staatsnamen und bezeichne Menschen mit russischer Staatsangehörigkeit und alles, was zum Staat („Rossija“), d.h. zur Föderation gehört. Für Solschenizyn wie auch für Putin seien nur christliche russischsprachige Menschen „russkij“. Solschenizyn sei einer der Hauptvertreter der Ideologie der „russkij mir“, der „russischen Welt“, die von Putin übernommen worden sei. Hierunter fielen eben viele Menschen, die nicht auf dem Gebiet der russischen Föderation leben, aber zum Beispiel russisch sprechen. Aus dieser ideologischen Einstellung heraus argumentiere Putin beispielsweise, dass die vermeintlich bedrohten „Russen“ im Donbass von Russland gerettet werden müssen.

Philosophisches Café als offene Diskussionsplattform

Nach dem Vortrag gab es ganz im Sinne des Konzepts des Philosophischen Cafés noch eine offene Fragerunde. Die Zuhörer*innen interessierten sich beispielsweise für die aktuelle Situation der russischen Bevölkerung und es wurden auch viele Fragen zum aktuellen Krieg, aber auch allgemein zur Zukunft Russlands und Putins gestellt. Genau eine solche Diskussion soll durch das Philosophische Café gefördert werden. Es soll einen möglichst breitgefächerten Dialog zu gesellschaftlich relevanten Themen ermöglichen, an dem sich alle Interessierten auch ohne Vorkenntnisse beteiligen können. In regelmäßigen zweiwöchentlichen Sitzungen wird über ein vorher von den Teilnehmenden festgelegtes, gesellschaftlich relevantes und im weitesten Sinne philosophisches Thema diskutiert. Die Sitzungen werden durch kurze Einführungen von Studierenden, Lehrenden, geladenen externen Gästen oder dem Leiter Prof. Dr. Thomas Kriza eingeleitet.